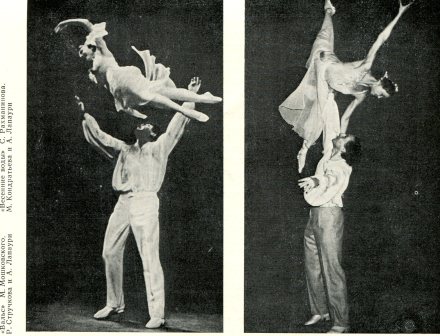

Вспоминая о совместном творчестве, один из авторов балета, А. Радунский, пишет: «Мне пришлось наблюдать весь процесс формирования этого прекрасного человека и артиста с юных лет, с первых его шагов на сцене. Самая значительная черта сценического творчества Лапаури – это его непревзойденное мастерство в области так называемой «поддержки». Он был великолепным партнером в парном танце, как в балете говорят, был удобнейшим «кавалером». Обладая большой физической силой и мастерски владея множеством профессиональных приемов, Лапаури был желанным партнером любой самой взыскательной и требовательной балерины. В его руках они чувствовали себя совершенно спокойно и уверенно, нисколько не волнуясь за выполнение самого сложного движения. Артист одинаково блестяще выполнял и низовые (партерные) и верхние, силовые поддержки, поднимая и подбрасывая в воздух балерин любого «калибра», как эфирных, невесомых существ...».

Вспоминая о совместном творчестве, один из авторов балета, А. Радунский, пишет: «Мне пришлось наблюдать весь процесс формирования этого прекрасного человека и артиста с юных лет, с первых его шагов на сцене. Самая значительная черта сценического творчества Лапаури – это его непревзойденное мастерство в области так называемой «поддержки». Он был великолепным партнером в парном танце, как в балете говорят, был удобнейшим «кавалером». Обладая большой физической силой и мастерски владея множеством профессиональных приемов, Лапаури был желанным партнером любой самой взыскательной и требовательной балерины. В его руках они чувствовали себя совершенно спокойно и уверенно, нисколько не волнуясь за выполнение самого сложного движения. Артист одинаково блестяще выполнял и низовые (партерные) и верхние, силовые поддержки, поднимая и подбрасывая в воздух балерин любого «калибра», как эфирных, невесомых существ...».

Вскоре после этого спешного ввода Лапаури ожидал еще один сюрприз. В мае 1949 года руководство балетной труппой в срочном порядке предложило ему выучить партию Вакха из сцены «Вальпургиева ночь» в опере «Фауст». До спектакля оставались считанные дни, и надо было, не теряя времени, приступать к репетициям. Волнение изрядно мешало освоить все подробности танцевального текста за две-три репетиции, что под силу далеко не каждому.

Но сильная воля и желание оправдать оказанное ему доверие сделали свое: технические сложности партии преодолевались легко и свободно, труд не изматывал, а приносил радость. Уверенность в том, что спектакль пройдет успешно, укрепляла в нем и его партнерша Е. Чикваидзе, которая хорошо знала возможности артиста по совместным выступлениям в опере «Лакме». Она запомнила Лапаури еще со времени выпускного экзамена в училище, где она присутствовала в числе приглашенных гостей: «Он обладал, – говорила она позднее, – особой мужской красотой. У Лапаури были необычайно сильные руки, развитая мускулатура торса и ног. Светлые вьющиеся волосы обрамляли одухотворенное лицо. В его характере чувствовались сильная воля и задатки человеческой искренности и доброты. Нетрудно было угадать тогда уже, что в будущем из выпускника балетной школы может получиться интересный танцовщик и артист».

Вспоминая об этом, Чикваидзе рассказала, что танцевать она должна была с Ю. Гофманом. Но за несколько дней до спектакля он заболел и танцовщица решила, что заменить его сможет Лапаури. С этим предложением она пришла к главному балетмейстеру Л. Лавровскому, который высказал опасение, что за такой короткий срок довольно трудно усвоить сложный танцевальный рисунок «Вальпургиевой ночи» и что решение это рискованное, но свое согласие все же дал. С первой же репетиции Чикваидзе поняла, что не ошиблась в своем выборе. Экстатический характер плясок Диониса требовал от артиста большой внутренней раскованности и потому стал хорошей школой в совершенствовании актерского мастерства танцовщика. Вакх Лапаури нес в себе огромный заряд упоительного веселья и наслаждения жизнью. Ему удавалось сохранить в облике Вакха нужную меру сдержанности. Мужественная внешность, ладно скроенная фигура танцовщика напоминали своими ракурсами и игрой светотени античную скульптуру, оживленную стихией пляски. Дебют Лапаури прошел успешно, и «Вальпургиева ночь» надолго вошла в его концертный репертуар, удивляя советских и зарубежных зрителей щедрой эмоциональностью и проникновением в образ мифологического персонажа.

Летом 1949 года Лапаури вместе с Плисецкой, Стручковой, Кондратовым и Фарманянцем вновь участвует в Фестивале демократической молодежи мира, проводившемся на этот раз в Будапеште. «Вне всяких сравнений, – рассказывал профессор А. Анисимов, – прошел конкурс классического балета. Среди пятерых солистов Большого театра, участвовавших в конкурсе, жюри не могло ни одному отдать предпочтение». И все они получают первые премии.