Подобно предыдущим частям балета, и дуэт Терпсихоры и Аполлона, и кода-галоп подтверждают такое определение. В последней возникает легко узнаваемый даже иностранцами образ русской тройки: стройные арабески рвущихся в даль трёх муз и правящий этой «упряжкой» Аполлон. И какой же Бог не любит быстрой езды?

Подобно предыдущим частям балета, и дуэт Терпсихоры и Аполлона, и кода-галоп подтверждают такое определение. В последней возникает легко узнаваемый даже иностранцами образ русской тройки: стройные арабески рвущихся в даль трёх муз и правящий этой «упряжкой» Аполлон. И какой же Бог не любит быстрой езды?

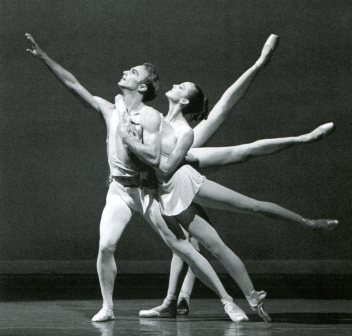

Вьющаяся лента лабиринтов-узоров из рук и тел танцующих, которую наблюдаем в начальном pas (faction, в апофеозе заменена замкнутым сочленением звеньев неразрывной цепи-единения персонажей. А юношеское «резвячество» бесшабашных подъёмов-переносов Аполлоном одновременно двух муз теперь сменяется нешуточными усилиями бога, влекущего муз на Парнас...

Сквозь частые упрёки Баланчина в непонятном пристрастии к соединению несоединимых элементов прорастало то, что уже в «Аполлоне» можно определить как полистилистику его хореографического мышления и способов пластического выражения смыслов. Полистилистика Баланчина родственна явлениям и процессам, происходившим в это время и в других искусствах, в частности, – в музыке, живописи, поэзии.

Прецеденты полистилистики возникают уже в прологе балета. Ритуал вручения двумя богинями лютни Аполлону строится на их передвижении по диагонали. Танцовщица, несущая лютню, опускается в полное plie на сомкнутых ногах, не сходя при том с пальцев. Вторая, стоя за её спиной, помогает ей сохранять баланс и двигаться вперёд, поддерживая её за плечи. Несмотря на ритуальную чинность, в этом движении на полном plie – с поочерёдно выбрасываемыми вперёд ногами, да ещё с музыкальным инструментом в руках, угадывается фигура балалаечника, лихо выбрасывающего ноги в присядке и успевающего наяривать по струнам.

Здесь предстает ещё одна особенность стиля Баланчина: бесконечное состязание пафоса и иронии. Патетика пафоса устраняется иронией, но серьёзность и значимость жестов сохраняется.

Аналог полистилистике баланчинского «Аполлона» можно усмотреть в картинах Джорджо де Кирико. При сопоставлении хореографии и живописи обнаруживаются многие стилистические совпадения или, лучше сказать, стилевые тавтологии. Де Кирико, будучи сыном аристократа-инженера – строителя железных дорог, словно получил от отца генетическую подсказку. На полотнах он соединял ценности искусства классических эпох с увлечённой демонстрацией плодов индустриальной цивилизации – на фоне знойного пустынного пейзажа южных краёв Аппенинского или Балканского полуострова, мы видим беломраморный бюст Аполлона Бельведерского и античный акведук с мчащемся по нему паровозом. Его интенсивно синий цвет небес Средиземноморья в дальнейшем станет основным фоном-декорацией большинства балетов Баланчина. А у изображенных на одном полотне Аполлона и паровоза будет своя баланчинская хореографическая параллель – Аполлон и электричество.

Во второй вариации Аполлона есть жест, интригующий своей необычностью. Танцовщик стоит на выпаде, правая рука поднята вверх, левая просунута за спиной и от неё видна только тыльная сторона ладони. Кисти обеих рук поочерёдно то сжимаются в кулак, то с усилием раскрываются, максимально растягивая пальцы-лучи. Возникает образ пульсации, включения – выключения. В этом жесте Баланчин увековечил одно из своих первых лондонских впечатлений. Прибыв осенью 1924 года в английскую столицу из голодной полуразрушенной Советской России, он был поражён сверканием рекламных огней на площади Пиккадилли. Эффект беспрестанного включения-выключения света электрических лампочек был тогда увиден им впервые. И балетмейстер, придумывая образ своего светоносного античного бога, запросто соединил в его пластике лучи Солнца с мерцанием электрического света.

Ко времени создания «Аполлона» (1928), репертуар Русского балета Дягилева часто наполнялся самоиронией и самопародией. Сильфиды из «Шопенианы» превратились в дам полусвета в «Ланях», Красавчик-атлет из «Голубого экспресса» пришел на смену Юноше-романтику. Охотившиеся за мужской плотью фокинские армиды («Павильон Армиды») и зобеиды («Шехеразада») превратились в Кошку (балет Баланчина «Кошка»), преследующую мышь. Рядом с такими балетами «Аполлон» оказался неожиданно серьезным произведением. Это был балет о значимости творческого свершения и рассказывалось о таем языком высокой культуры, но не архаичным и не стилизованным, а живым, меняющимся, согласным со своим временем – языком обновлённого классического танца.

Олег Левенков

Журнал «Большой театр», 2004 год