Творческое общение с выдающейся балериной стало для него подлинной школой актерского мастерства, а каждое мгновение, прожитое в совместных дуэтах, – примером подвижнического служения Театру. В интервью французскому журналу, освещавшему их гастрольные выступления, Лапаури говорил: «Для Галины Улановой танец – это всегда страдание, и ее партнер невольно подчиняется тому же самому чувству... Но это страдание, которое возносит вас на небо!»

Творческое общение с выдающейся балериной стало для него подлинной школой актерского мастерства, а каждое мгновение, прожитое в совместных дуэтах, – примером подвижнического служения Театру. В интервью французскому журналу, освещавшему их гастрольные выступления, Лапаури говорил: «Для Галины Улановой танец – это всегда страдание, и ее партнер невольно подчиняется тому же самому чувству... Но это страдание, которое возносит вас на небо!»

Эти слова – не только дань таланту знаменитой партнерши, но прежде всего восхищение уникальной личностью балерины, искусство которой являлось для него самым большим откровением. Тем значительнее звучит сегодня отзыв Г. С. Улановой о Лапаури: «Мне довелось танцевать с Лапаури немного, всего в двух балетах. Это «Красный цветок» и «Ромео и Джульетта». У него были удивительные руки – ловкие, сильные, чуткие по отношению к каждой балерине, с которой он танцевал. В его поддержках не ощущалось грубой физической силы. Он чувствовал танец балерины, особенности ее техники так, как это умеют немногие. С кем бы он ни танцевал, всегда восхищала согласованность дуэта, наполненного большим внутренним порывом и глубокой эмоциональностью. Особенность мастерства Лапаури-партнера в том, что он никогда не выделял себя в дуэте, а создавал ансамбль, помогая танцовщице выразить себя в танце. Во всех дуэтах он был чрезвычайно внимательным и, можно сказать, очень вежливым кавалером.

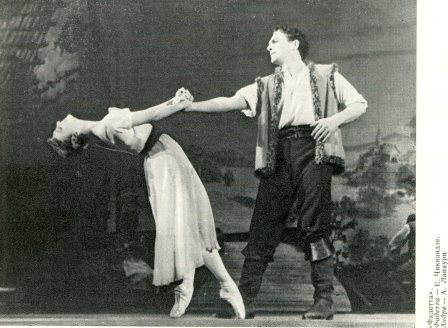

В моей памяти сохранился дуэт в «Красном цветке», где в картине сна Тао Хоа Лапаури исполнял основную партию Феникса. Полуакробатические, затяжные поддержки он исполнял легко и свободно. Лапаури, если можно так сказать, был технически удобен в самых сложных дуэтах.

Роль Париса – игровая партия, и в ней он проявил себя как талантливый артист, способный создавать запоминающиеся образы. Лапаури всегда был внимателен на сцене и отвечал на каждую, даже еле заметную пластическую «реплику» партнерши, он мог подхватить любую сценическую неожиданность. Это свойство его артистического дара, соединявшего в себе внутреннюю гибкость восприятия и безупречную технику поддержки, всегда создавало на сцене высокохудожественный образ».

Лишь два дня отделяли его дебют в роли Париса от дебюта в партии Жана де Бриена в «Раймонде» А. Глазунова, который состоялся 8 октября 1948 года. До этого ему еще ни разу не доводилось танцевать в балетах Петипа, к творчеству которого он относился с восхищением. И сейчас, накануне встречи с «Раймондой», шедшей в редакции Л. Лавровского с 1944 года, он испытывал волнение и радость от того, что ему доверено воплощение роли средневекового рыцаря, созданного гением Петипа.

Первое появление Жана де Бриена происходит не в фантастическом видении, вызванном магической силой Белой дамы (ее образ Л. Лавровский изъял из балета), а наяву, когда Жан де Бриен входит, чтобы исполнить долг рыцарской чести – прощание с возлюбленной перед уходом на войну. Лапаури проводил эту сцену с той долей сдержанности и благородства, которая свойственна этикету средневековья. Но за этим скрывалось на самом деле чистое и глубокое чувство к Раймонде. Большие трудности ставил перед исполнителями второй акт балета (сон Раймонды), где предстояло провести большое адажио с вариациями и кодой. Действия в обычном его смысле здесь нет, а танец дан в формах «чистой» классики, которая требовала других приемов выразительности – тонкой эмоциональности и отточенной техники. Лапаури чувствовал, что если сосредоточить внимание только на воплощении хореографии, то ускользнет драматургический смысл адажио, в котором раскрывается внутренний мир персонажей. Его Жан де Бриен, как и положено рыцарю, был предупредителен и ласков с Раймондой, танец которой он воспринимал как доверчивое объяснение в любви. Чувство Раймонды находило отклик в его душе, вызывало радость, наполняя его нежностью и восторженным благоговением. Это состояние влюбленности раскрывалось в безупречных формах «чистой» классики, и эта сцена резко контрастировала с последующей, когда Жан де Бриен врывается в разгар пира в зал и, обнажив меч, насмерть разит похитителя Раймонды – сарацинского рыцаря Абдерахмана. В последнем акте балета Лапаури продолжал развивать тему первого акта, добиваясь цельности впечатления от образной характеристики героя.