С труппой театра он был хорошо знаком, знал многие балетные и оперные постановки. В некоторых из них он принимал участие, будучи еще учеником хореографического училища. По существу, его сценическая карьера и началась в школе – частые концерты в Васильсурске дали возможность познать радость общения с зрительным залом, понять те недостатки, которые предстояло преодолеть в себе. К этим крупицам первого сценического опыта прибавилась вскоре еще одна: в декабре 1945 года он впервые дебютировал в партии Индуса в опере «Лакме» Л. Делиба. Начинающему артисту повезло – он танцевал свою первую партию с Е. Г. Чикваидзе, которая одной из первых подметила в нем незаурядного дуэтного танцовщика, обладавшего виртуозной техникой поддержки. В этом стилизованном индусском танце Лапаури удалось достигнуть той слаженности, при которой балерина без риска доверялась сильным рукам партнера, что делало ее взлеты невесомыми и выразительными, а танец – свободным от внутреннего напряжения. Это свидетельствовало о том, что артист сделал первый шаг к профессиональной зрелости: технические сложности, подчиняясь образным задачам, становились незаметными даже для глаза специалиста.

С труппой театра он был хорошо знаком, знал многие балетные и оперные постановки. В некоторых из них он принимал участие, будучи еще учеником хореографического училища. По существу, его сценическая карьера и началась в школе – частые концерты в Васильсурске дали возможность познать радость общения с зрительным залом, понять те недостатки, которые предстояло преодолеть в себе. К этим крупицам первого сценического опыта прибавилась вскоре еще одна: в декабре 1945 года он впервые дебютировал в партии Индуса в опере «Лакме» Л. Делиба. Начинающему артисту повезло – он танцевал свою первую партию с Е. Г. Чикваидзе, которая одной из первых подметила в нем незаурядного дуэтного танцовщика, обладавшего виртуозной техникой поддержки. В этом стилизованном индусском танце Лапаури удалось достигнуть той слаженности, при которой балерина без риска доверялась сильным рукам партнера, что делало ее взлеты невесомыми и выразительными, а танец – свободным от внутреннего напряжения. Это свидетельствовало о том, что артист сделал первый шаг к профессиональной зрелости: технические сложности, подчиняясь образным задачам, становились незаметными даже для глаза специалиста.

С этой роли началась карьера танцовщика. С этой же партии началась и творческая дружба Чикваидзе и Лапаури, способствовавшая рождению нового танцевального дуэта, который отличался яркой эмоциональностью и безупречной техничностью. Впоследствии они танцевали вместе на сцене Большого театра не один раз. И каждая встреча приносила ему большую радость: балерина, как немногие, умела проникать в образ, щедро одаряя своих героинь живой эмоциональностью и непосредственностью артистического таланта. И он восхищался какой-то особой, безыскусственной игрой балерины: танец ее словно растворялся в россыпи эмоций и темперамента. Искренность чувств и переживаний передавалась партнеру молниеносно, притягивала как магнит, исподволь заставляя его отвечать той же искренней простотой.

В ту пору их совместное творчество на сцене столичного театра только начиналось: Чикваидзе приехала в Москву из Ленинграда, а Лапаури только-только вступал на самостоятельный творческий путь.

Их память сохранила курьезный и поучительный случай. На очередной спектакль «Лакме» актриса решила надеть на руку свой собственный браслет, казавшийся ей более уместным, чем тот, который сделали для нее работники реквизиторского цеха. У балерины была примета: перед тем как пойти на верхнюю поддержку, она, хоть кончиком пальца должна была «оттолкнуться» от головы своего партнера. Это придавало танцовщице уверенность. Подготовившись к взлету на «стульчик», Чикваидзе еле заметным движением дотронулась левой рукой до головы Лапаури, и черный парик Индуса, невзначай подцепленный браслетом, взлетел вверх вместе с партнершей, обнажив светлые вьющиеся волосы артиста. Участники этой злополучной сцены дружно давились от смеха, а удрученные накладкой исполнители еле довели ее до конца. После спектакля балерине пришлось писать объяснительную записку, чтобы оградить от незаслуженного наказания реквизиторов.

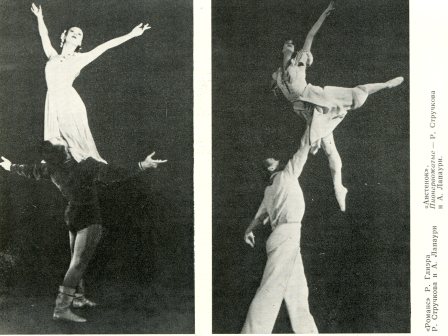

Этот срыв послужил хорошим уроком молодому танцовщику: он еще раз напомнил, как важно предусмотреть любую случайность, способную иногда разрушить цельность художественного впечатления, которое достигается самоотверженной работой большого творческого коллектива. Роль отвергнутого героя, сыгранная Лапаури в дуэте с Улановой, свидетельствовала о большом психологическом мастерстве актера. Его Парис сумел подняться над оскорбленным чувством и тем самым возвысить свою неразделенную, но благородную любовь.

В 1954 году Лапаури снялся в этой роли в фильме-спектакле, где снова пережил радостные минуты творческого вдохновения. В фильме, который с волнением смотрится и сегодня, с особой силой проявилась способность артиста к созданию цельного человеческого характера. Не так велики танцевальные эпизоды, отведенные постановщиками для характеристики Париса. Скорее, их можно отнести, как принято ныне говорить, к разряду пантомимических картин, где каждое пластическое мгновение имеет свой особый смысл и несет в себе действенное содержание. Танцовщик здесь должен быть прежде всего актером, способным нести заряд глубокой шекспировской мысли. В память врезаются самые, казалось бы, незначительные жесты и пластические штрихи, дающие целостную картину переживаний Париса.