Детство. Школа.

Детство. Школа.

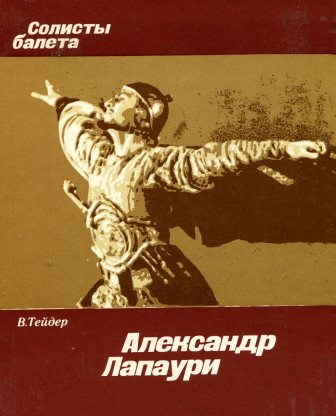

Александр Александрович Лапаури-младший родился 15 июня 1926 года в Москве. Этот день ничем не отличался от всех других московских дней того лета. Но для отца и матери он стал особенным: родился мальчик, который своим появлением на свет заполнил сердца родителей светлой радостью, счастливым беспокойством и ежеминутными хлопотами. В память об умершем первенце сына нарекли Александром, а чтобы меньше было путаницы (имя и отчество сына совпадали с отцовскими) к его имени добавилось – «младший».

Александр Александрович Лапаури-старший никак не мог предполагать, что его сыну предстоит выбрать профессию, не имеющую никакого отношения к его собственной. Одержимый страстью к техническим новинкам, он мог часами, не отрываясь, изучать устройство какого-нибудь оптического прибора и оставался безучастным к любому театральному представлению, даже если в нем были заняты выдающиеся исполнители. В семье часто вспоминали забавный эпизод, когда отец заснул на спектакле «Уриэль Акоста» с А. А. Остужевым в главной роли. Но надо было видеть, как он оживал при взгляде на головоломные чертежи и схемы, которые были для него выразительнейшим искусством мысли и способностей человека.

Работа поглощала его целиком, и он умел находить в ней истинное наслаждение.

А. А. Лапаури-старший родился 12 сентября 1896 года в Тбилиси в грузинской семье. Закончив гимназию в Баку, куда вскоре перебрались его родители, он поступает в Варшавский университет. Но из-за начавшейся войны образование заканчивает не в Варшаве, а в Московском университете и получает диплом инженера-механика. С этого времени он постоянно живет и работает в Москве. Здесь к нему приходит увлечение оптической техникой, что и становится делом всей его жизни и приносит ему широкую известность изобретателя и конструктора-оптика. Незаурядные деловые качества, талант организатора помогли ему, когда он оказался одним из зачинателей первого в нашей стране оптического предприятия «Кинооптика». Обладая волевым характером, он никогда не знал покоя, постоянно искал приложения своих сил: на его счету было более двух десятков авторских изобретений, его перу принадлежали книги, брошюры и статьи по фотографической и кинопроекционной оптике.

Свою страсть к профессиональному творчеству он сумел передать сыну. Их связывала большая мужская дружба. Отец учил сына всему, что умел и знал сам. Каждую свободную минуту они занимались то фотографией, то изучением электротехнических новинок. А когда это было возможно, отец брал его с собой в командировки в Ленинград, чтобы показать город великих зодчих. Они побывали в Баку, и пятилетний внук впервые встретился с дедом, которого в семье все уважали за твердый характер и острый ум. Эта дружба длилась долгие годы и никогда не омрачалась серьезными размолвками или обидами.

Мать – Римма Андреевна Владимирова – родилась 18 сентября 1896 года в семье коренных москвичей. Сосредоточенность мысли и усидчивость не были свойственны ее характеру. Всю свою жизнь ей пришлось заниматься нелюбимым делом: окончив гимназию, она выбирает себе типично «женскую», по ее представлениям, профессию и поступает на счетные курсы, хотя склад ее характера никак не соответствовал роду будущих занятий. Она неплохо рисовала, нередко сочиняла стихи и с большой фантазией обшивала свою небольшую семью. Артистизм ее натуры проявлялся в увлечении театром и кино, которые доставляли ей большое духовное удовлетворение. Время, остававшееся от повседневных семейных забот и работы, она отдавала любимому занятию – общению с искусством, и оно щедро одарило ее великой радостью – счастливой творческой судьбой сына. Ее же судьба обошлась с ней неласково: прирожденные способности к художественному творчеству оказались почти нереализованными. Всю свою жизнь она вынуждена была сидеть за бухгалтерским столом.